こんにちは。不動産投資をしている藤本紗帆です。

この記事では決済前にやることと、リフォームの順番をまとめます。

(注:このブログではSEO対策のため「築古戸建て」を「ボロ戸建て」と表現しています。ご了承ください。)

決済前にやること

契約を済ませて、決済までにやること一覧です。

登記の準備、司法書士を探す

余裕があって平日に動ける人は、自分で所有権移転の登記をしていいか確認してみてもいいかもしれません。

基本はトラブルの元になるのでやめておいたほうが無難かと思いますが。

しかし、YouTubeでも丁寧に解説された動画がありますし、自分で登記できれば司法書士への報酬(5万円程度)の節約になります。

自分で登記できなくても、司法書士の報酬は相見積もりをとれば安くできることもあります。

近所の司法書士を探してみてもいいと思います。▼

周辺の賃貸仲介業者にヒアリング

物件の周辺の賃貸仲介業者に、家賃や入居者ターゲットのヒアリングをしましょう。

だいたいの家賃と入居者がわかれば、リフォームの方向性が見えます。

私は客付け会社も探すついでなのでSUUMOで賃貸の広告を出している業者に電話して聞くようにしています。

(Casaを利用した自主管理で、客付けだけ業者にお願いしています。)

リフォーム見積もり・職人さん探し

可能ならば決済前に不動産業者の許可をとり、外注するリフォームの見積もりをとっておきましょう。

内覧のときに隅々まで写真を撮って、メールに添付して見積もりをとってもらってもいいですね。

職人さんの探し方はこちらの記事で解説しています。▼

また、物件がプロパンガスなら、プロパンガス会社を探して給湯器やガスコンロなどの設備支給について交渉します。

詳しくはこちらの記事でも解説しています。▼

火災保険の契約

火災保険は決済の日に間に合うように早めのリサーチが大切です。

築古戸建ての火災保険についてはこちらの記事でも解説しています。▼

家賃振り込み口座の開設

1つの物件につき1つの口座をつくったほうが、お金の流れがわかりやすいです。

家賃振り込み、固定資産税・修繕費などをひとつの口座で管理します。

現金で物件を購入する場合は新たに口座を用意するといいと思います。

私は楽天銀行や島根銀行で家賃収入用の口座をつくりました。

詳しくはこちらの記事でも解説しています。▼

開業届・青色申告承認申請書の提出

初めて収益用の不動産を取得した人は「開業届」を税務署に提出しておきます。

開業届の提出は義務になっていますが、提出しなくても罰則はありません。

「開業届」の書き方はこちらの記事で解説しています。▼

また、1年目は赤字になるので、白色申告でもいいのですが、ついでなので「青色申告承認申請書」も一緒に提出しておいてもいいと思います。

私も1年目は特にメリットはなかったですが、勉強だと思って青色申告で申請しました。

電気・ガス・水道の契約

DIYするときなどに電気・ガス・水道が必要になりますし、そもそも動作確認のために契約はしておくほうが無難です。

売主が解約し忘れていないか、決済の前に仲介業者を通じて確認しておきましょう。

電気・ガスはまとめて契約

電気・ガスの契約はまとめて契約すると安くなることもあります。

契約開始日は先の日程を指定できるため、あらかじめ契約しておいたほうがいいと思います。

ガスは開通作業に立ち会う必要がありますので、物件に行く日にうまく予定を合わせましょう。

水道は自治体による

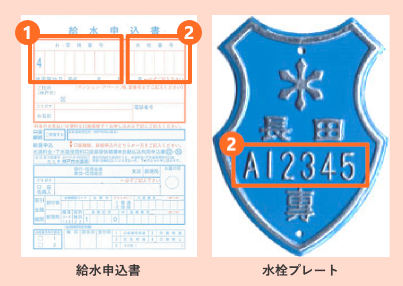

水道の契約は自治体によって違うと思いますので、「○○市 水道局」と検索して調べてみてください。

「給水申込書のお客様番号」「水栓プレート」の番号を聞かれるので、できれば写真をとっておきましょう。

ただ、水栓プレートの番号がわからなくても、住所を伝えれば手続きすることも可能でした。

決済後にやること

リフォームの順番をまとめます。

順番を間違えて職人さんに迷惑をかけないようにしましょう!

1.近隣挨拶・キーボックス設置・写真・採寸など

一番最初にするのは

- 近隣挨拶

- キーボックスの設置

- 採寸

です。

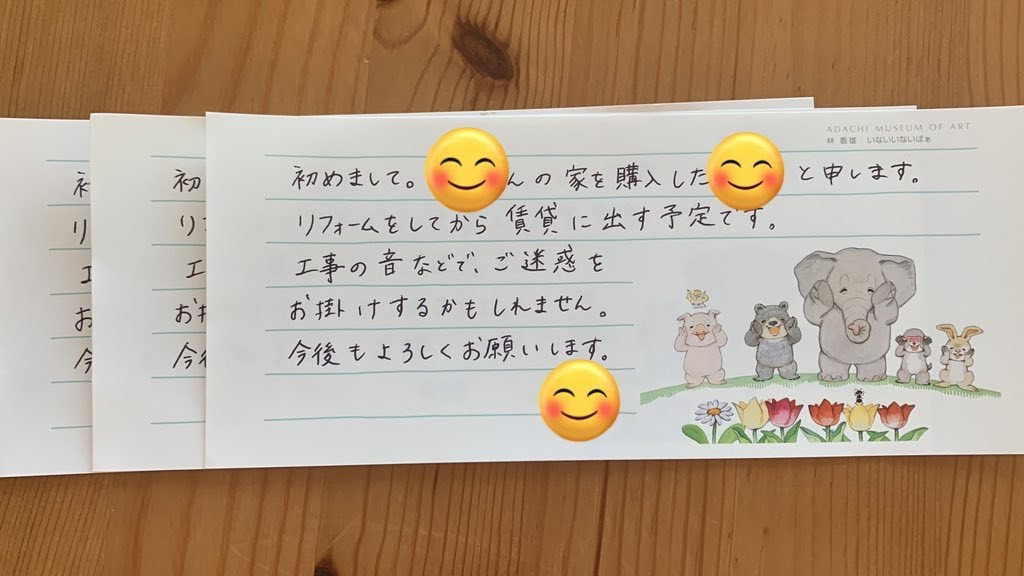

業者が出入りする前に近隣挨拶

業者が出入りすると不審に思う近隣の方もいますので、先に近隣挨拶を済ませておきます。

出会えなかったときのために、一筆箋を手土産に入れておきます。

手紙があると不在でも玄関ドアにかけておけます。

近隣挨拶・手土産についてはこちらの記事でも紹介しています。▼

雨で濡れない場所にキーボックス設置

自分たちが物件にいなくても業者が出入りできるように、キーボックスの設置は必須です。

4桁の番号は、業者さんに説明しやすいように住所の最後の4桁の数字にしています。

何度も使い回すので、傷みにくいように、なるべく雨に濡れない場所に設置します。

4桁の番号は、物件の住所を覚えるついでに、住所の最後の数字にしました。

(セキュリティ的に微妙かもしれないですが・・・)

職人さんや仲介業者の人などたくさんの人に教えることになるので、自分の名前や物件にちなんだものなど、覚えやすい番号にするのがオススメです。

家で戦略を練るための写真撮影祭り

外観→1F→2F(全体→細部)という順番で、写真をこれでもか、というくらい取ります。

- 全体を撮るときは部屋の4隅からなるべく引いて撮る

- 建具・照明・設備・汚れ・傷などの細部に着目して撮る

職人さんが入ると、部屋をくまなく周りにくいですし、最初に撮っておきます。

写真をたくさん撮っておけば、家に帰ってゆっくりとリフォームの作戦を立てることができます。

私が最近買った家では159枚も撮っていました。

2人でやると効率がいい採寸祭り

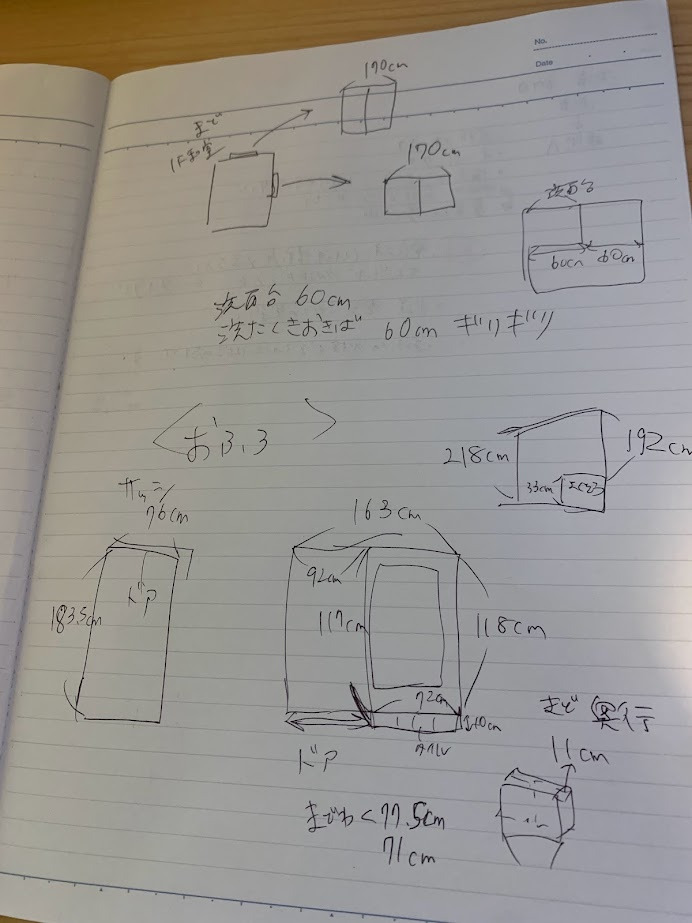

ノートとメジャー、ペンを持参し、あちこち計測祭りです。

これは絶対2人でやったほうが効率がいいです。(1人計測、1人メモ)

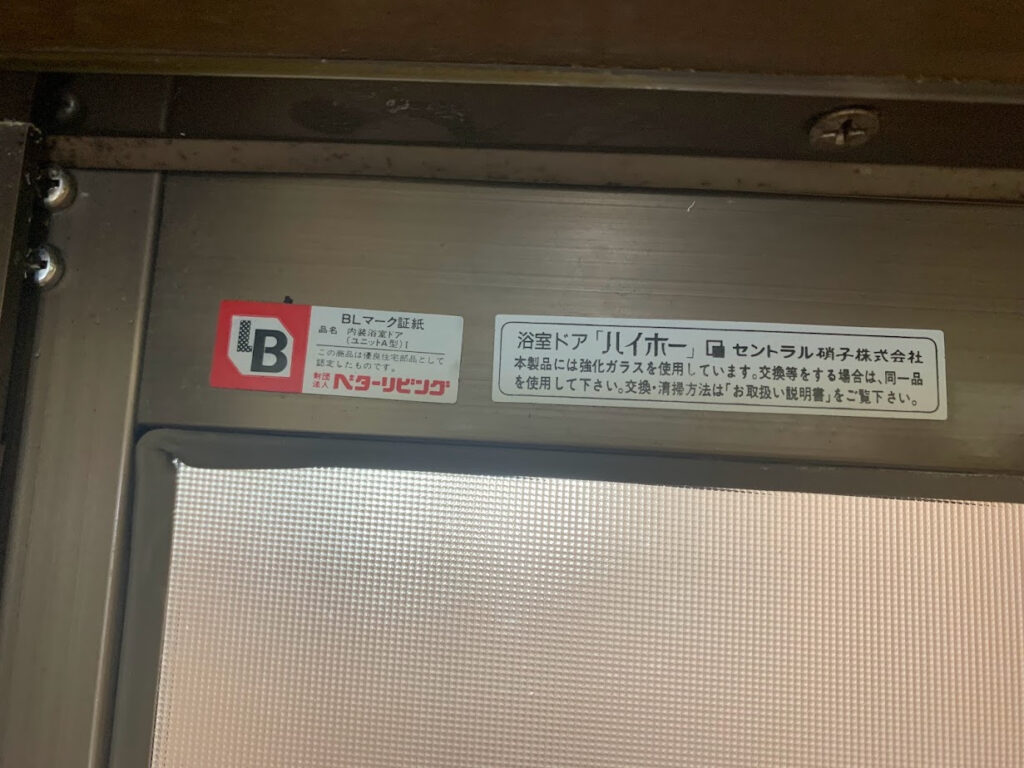

- 交換する建具のサイズ

- リフォームする浴室のサイズ

- 洗面台・キッチンなど交換する設備のサイズ

- カーテンレールを取り付ける窓のサイズ

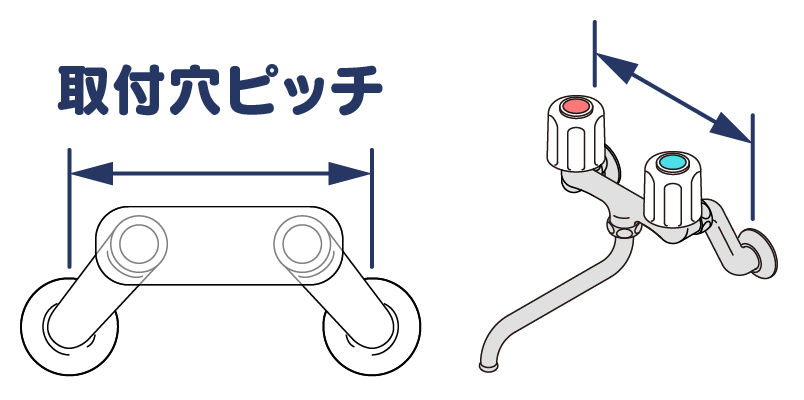

- 交換する水栓の取り付け穴ピッチ

- 表札のサイズ

などなど、とにかく一度に測っておきます。

私はいつも物件ノートをつくり、to do リストや大工さんに相談することなど、何でもメモします。

電気・ガス開通(立ち合いが必要)

水道と電気・ガスは、工事やDIYが入る日から契約すればいいと思います。

(トイレなど使うなら特に)

電気・ガスはセットで契約したほうが安いですし、給湯器・ガスコンロなどの動作確認に一応契約します。

問題はガス開通は立ち合いが必要なことです・・・。

私は夫がDIYをしているときに来てもらうよう、予定を調整します。

関電ガスの場合、立ち合いの時間は以下の選択肢がありました。

- 9~12時

- 13~15時

- 15~17時

2.残置物処理

残置物が多いとリフォームが開始できません。

一番早く段取りして取り掛かりましょう。

古い下駄箱や換気扇など、不要な設備は取り外して一緒に処分します。

私はジモティーやくらしのマーケットを活用していて、こちらの記事で解説しています。▼

3.リフォーム(順番に注意!)

リフォームの順番は以下が基本です。

- 電気工事(スイッチ増設など)

- 大工工事

- 塗装工事(内装前だと養生の手間が省ける)

- 内装工事

- 設備取り付け

私は不器用でDIYできませんが、リフォーム会社に丸投げだとリフォーム代が高くなりすぎるため、分離発注しています。

順番を間違えて職人さんに迷惑をかけないようにします。

詳しくはこちらの記事で解説しています。▼

また、雨漏りなどがあれば早めに屋根やさんに見てもらっておきます。

雨漏りのリフォームについてはこちらの記事でも書いています。▼

もちろん、DIYもできればリフォーム費用削減につながります。▼

入居者募集

リフォーム完了前に、入居者募集について動き始めます。

仲介業者を探して出向く

入居者を募集するために、ジモティーを活用している大家さんも多い印象です。

私は、物件近隣の賃貸仲介業者を周り、入居者募集を依頼します。

簡単な資料を1枚つくっておき手渡すと話が早いです。

詳しくはこちらの記事でも紹介しています。▼

特約について考える

賃貸借契約書については、仲介会社ごとにひな型が用意されていますが、特約事項は大家が考えて追加することができます。

タバコ・ペット・楽器・修繕費用など、盛り込んでおくといい特約事項についてはこちらの記事で解説しています。▼

私は退去後のクリーニング費用(4万円)についてあらかじめ特約に盛り込んでいます。

保証会社について

物件を自主管理する場合、自分で家賃保証会社を探します。

入居者の申し出があってから探すと、焦ることになりますので、早めに調べておきましょう。

私はCasaという会社にお世話になっています。▼

鍵交換

カギ交換は外注することもできますが、DIYですぐに交換することもできます。

鍵交換についてはこちらの記事に詳しく書いてあります。▼

確定申告

最初の物件を購入した年は、税金が返ってくることが多いため、忘れず確定申告をしましょう。

不動産投資の確定申告で特に間違えやすい点についてはこちらの記事で解説しています。▼

まとめ

何事も段取りが大事です。

慌てないように早め早めに準備しておきましょう。

リフォームにかかった費用はコチラの記事でもまとめています。▼

ボロ戸建て投資にチャレンジしたい人の参考になれば嬉しいです。

読んで頂きありがとうございました!